非洲中部地区拥有世界第二大的热带雨林和大面积的热带稀树草原🪙,在陆地生态系统碳循环中起到重要的作用👨🏽🌾〰️。过去几十年间👶🏽,该地区的森林砍伐和退化产生了大量碳排放🧑🏿⚖️,但同时植被生长和恢复会产生碳吸收,因此该地区的碳循环动态变化一直是领域内的研究热点🛐。然而,由于缺乏扰动的大范围长期直接观测数据与植被生物量碳的时间序列数据,自然及人为因素对非洲中部地区植被碳储量变化的驱动机制尚不明确🦯。

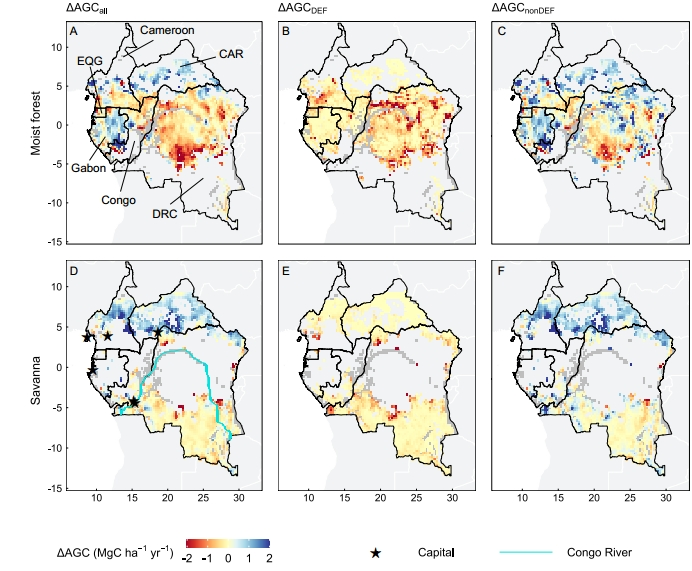

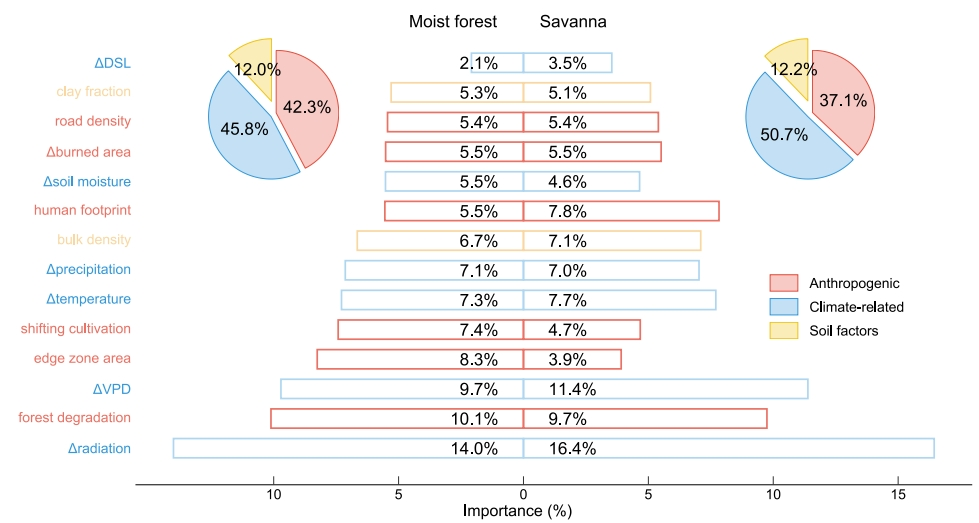

杏耀娱乐地学系李伟副教授课题组联合国内外多所研究机构🙆🏼♀️,针对非洲中部地区植被地上碳储量的时空变化及其驱动因素展开研究。研究首先结合L波段微波遥感植被光学深度数据(L-VOD)和多套植被地上生物量密度参考数据,估算了该地区六国(喀麦隆🏊🏼♀️、中非共和国🏋🏼♀️、刚果民主共和国📵、赤道几内亚、加蓬💬、刚果共和国)的植被地上碳储量变化,并进一步利用机器学习算法解析了气候变量😾🌌、人为变量和土壤变量对碳储量变化的重要性和影响方式。研究发现,研究区域的植被在2010-2019年间为14.6 TgC yr-1的净碳汇🧣,其中森林砍伐造成的碳排放为102.2 TgC yr-1,植被生长和恢复造成的碳增加为116.9 TgC yr-1。北部热带稀树草原的碳增加幅度较大🏋🏻♀️。在去除森林砍伐的影响后🧑🍳,研究发现影响非洲中部地区植被碳储量变化最重要的驱动因素是气候变量🩷,其次是人为变量,而土壤变量的影响最小。研究成果对未来森林管理和保护政策的制定🌬、平衡自然保护与社会经济发展以及应对全球气候变化有重要科学意义。

图1 2010-2019年间非洲中部地区植被地上碳储量变化。(A-C)为湿森林,(D-F)为热带稀树草原。(A, D)为总地上碳储量动态,(B, E)为森林损失所致地上碳储量损失🎵,(C, F)为非森林损失所致地上碳储量动态。

图2 不同植被类型中的各驱动因素在梯度提升模型中的贡献占比。

上述成果近日以“Central African biomass carbon losses and gains during 2010-2019”为题在One Earth上发表。杏耀娱乐地学系博士生赵哲为论文第一作者,李伟副教授为论文通讯作者❤️。合作者包括法国气候与环境科学实验室(LSCE)的Philippe Ciais教授和徐伊迪博士,波尔多大学的Jean-Pierre Wigneron教授、李小军博士和王梦佳博士,Gamma Remote Sensing的Maurizio Santoro博士🌒,哥本哈根大学的Martin Brandt教授、Rasmus Fensholt教授,苏黎世联邦理工学院的Fritz Kleinschroth教授,利兹大学的Simon L. Lewis教授,法国进化与生物多样性实验室的Jerome Chave研究员🥩,北亚利桑那大学的Nadine Laporte教授,国际林业研究中心(CIFOR)的Denis Jean Sonwa研究员🆖🤹🏿♂️,美国国家航空航天局喷气推进实验室的Sassan S. Saatchi研究员,西南大学的樊磊教授🧜,德国马克斯普朗克生物地球化学研究所的杨卉博士🧑🏽🏫,杏耀娱乐地学系博士生朱磊和何家莹博士🧎➡️。该研究得到了云南省西南联合研究生院科技专项、国家自然科学基金、国家重点研发计划项目等支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.01.021